Системология феноменального

Качанова Т.Л. Фомин Б.Ф. Новая методологическая платформа общей системологии / Издательско-полиграфический центр СПбГЭТУ. СПб., 1998. 41 с. (Препринт № 3).

Качанова Т.Л., Фомин Б.Ф. Симметрии, взаимодействия в локальностях, компоненты поведения сложных систем / Издательско-полиграфический центр СПбГЭТУ. СПб., 1998. 126 с. (Препринт № 2).

Качанова Т.Л. Фомин Б.Ф. Основания системологии феноменального. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1999. – 180 с.

Качанова Т.Л. Фомин Б.Ф. Метатехнология системных реконструкций. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2002. – 336 с.

Качанова Т.Л., Фомин Б.Ф. Технология системных реконструкций. СПб.: Изд-во «Политехника», 2003. – 148 с. (Проблемы инновационного развития. Вып. 2).

1.3. Конструктивно-методологическая модель

2. Метатехнология системных реконструкций

2.8. Системный портрет форм типа

3. Реконструктивный анализ систем (конструктивная теория онтологического моделирования)

4. Системные реконструкции (информационная технология)

5. Прикладная системология феноменального

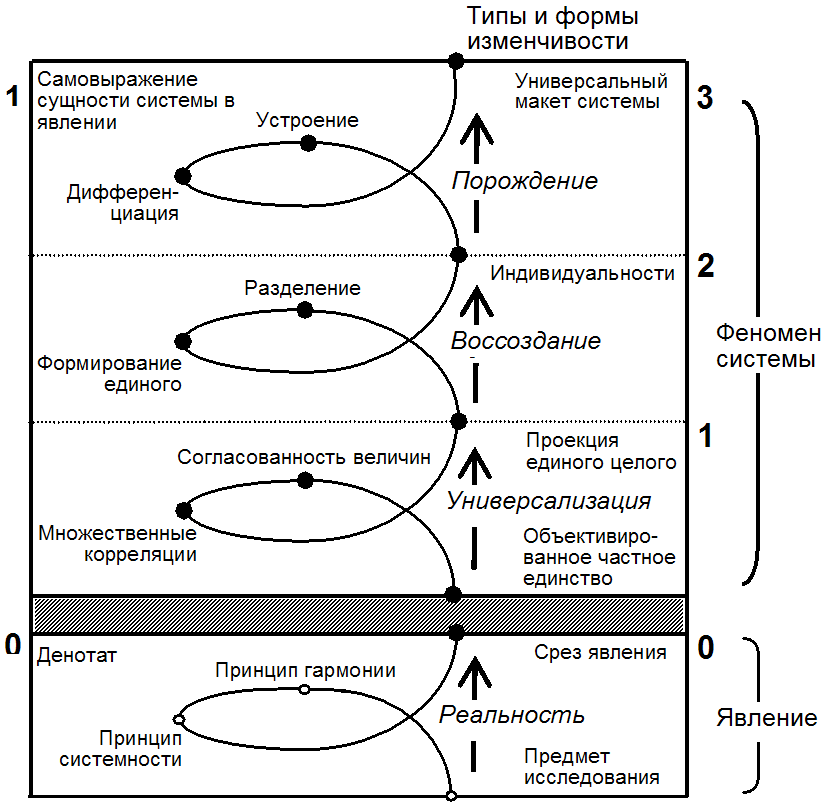

Системология феноменального решает проблему первого начала диалектической триады спирали через постижение внешне явленных форм сущности системы. Проблема решается путем снятия диалектического противоречия «Единое - многое». В первом слое познания сущности системы это противоречие конкретизируется как «Однокачественное - многокачественное».

Базой системологии феноменального служит представление системы в виде объективированного частного единства, имеющего в качестве своего прообраза срез явления. Первичные элементы базы воплощают в себе идею внутренних множественных корреляций. Все они принадлежат одному системному организму и в совокупности способны выразить сущность системы в ее единстве.

Парадигму 1-го слоя познания определяют четыре положения.

1) База слоя скрывает в себе систему.

Сложность системы является ее внутренним свойством, выражающим многокачественность сущности системы и разнообразие механизмов самоорганизации, детерминирующих возникновение ее феномена.

2) Конструктивное познание смыслов феномена системы основано на применении всеобщего принципа симметризации внутрисистемных отношений.

3) Множественность отношений развертывается и раскрывается в актах познания, начиная от самых простых – бинарных отношений.

4) Представления о сущности системы на разных эпистемологических уровнях системологии феноменального возникают путем разрешения диалектического противоречия «Часть - целое». Это противоречие конкретизируется в каждом витке спирали.

На первом витке («Универсализация») создается исходное абстрактное представление системы. Это представление, будучи проекцией среза исследуемой реальности, обладает всеми свойствами, присущими феномену системы. Абстракция 1-го эпистемологического уровня воплощает в себе общесистемные закономерности явления, содержит информацию о его многоуровневой многокачественной сущности и имеет генетическую связь с явлением.

На втором витке («Воссоздание единства») начинается процесс познания самоорганизации системы. Осуществление этого процесса связано с обнаружением и раскрытием внутренних симметрий как необходимых условий фундаментальных закономерностей субстанциального уровня и конкретных эквивалентов гармонии системы. В силу принципиальной ненаблюдаемости внутренней симметрии, ее познание сводится к обнаружению фактов диссимметрии. Наблюдаемая диссимметрия субстанциальной проекции позволяет восстановить скрытую в ней внутреннюю симметрию путем дифференциации целого и выделения в нем частей, каждая из которых обладает характерной симметрией и отражает какую-то одну качественную определенность системы. Абстракция 2-го эпистемологического уровня представляет систему как многокачественную сущность, формирующуюся в каждой своей качественной определенности как единое целое, возникающее из двух противоположностей.

На третьем витке («Порождение форм») возникает образ феномена системы как единого целого в его индивидуальностях, состоящего из частей, обусловливающих дифференциацию форм его изменчивости. Абстракция 3-го эпистемологического уровня представляет все многообразие форм проявления каждой качественной определенности системы. На этом уровне возникают идеальные формы существования системы, с которыми связана ее способность к измениям. Определение механизмов порождения всевозможных форм изменений конструктивно и реализуется через раскрытые на данном витке спирали базовые взаимодействия.

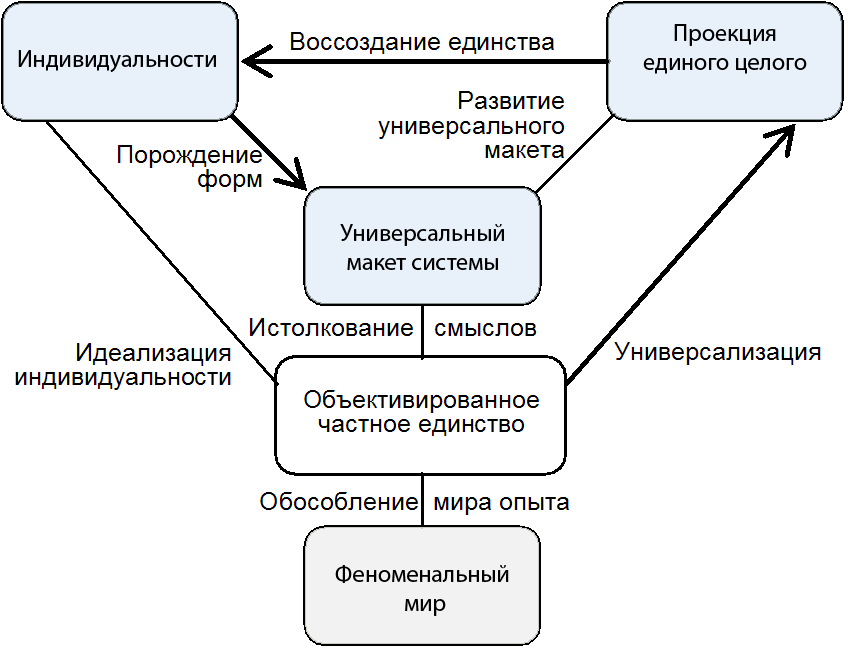

Выполнением первых трех витков спирали исчерпывается 1-й гносеологический уровень понимания системы через постижение форм самовыражения ее сущности в явлении, рис. 1.

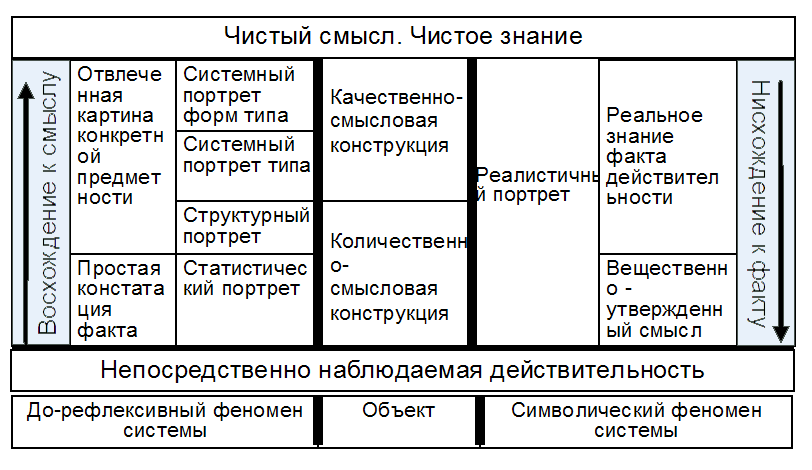

Рис. 1. Раздел «Системология феноменального».

Совокупность трех витков спирали 1-го слоя познания полностью раскрывает системологию явления. Системология феноменального постигает все качественное разнообразие сложности, проявляющееся во множественных внешних формах наблюдаемого мира, порожденных высшими универсальными механизмами системогенеза.

В наиболее концентрированном виде системологию феноменального представляет ее методологическая платформа. Она раскрывает смыслы феномена системы как целостного единства через:

- установление универсальных принципов феноменального мира систем;

- редукцию сложности, присущей единству целого, к множественности всех типов и форм проявлений качественных определенностей системы.

Эта модель объемлет все главные аспекты системологии феноменального, рис. 2.

Рис. 2. Доктринальная модель:

Базис - феноменальный мир.

Смысловые формообразы феномена системы: объективированное частное единство; проекция единого целого; индивидуальности; универсальный макет.

Каналы произрождения: универсализация; воссоздание единства; порождение форм.

Каналы воплощения: обособление мира опыта; идеализация индивидуальности; развитие универсального макета; истолкование смыслов.

Она утверждает возможность постижения сущности феномена системы путем восхождения из мира феноменального опыта в абстрактный мир систем. Модель устанавливает пределы проникновения в смыслы феномена системы в каждой индивидуальности, независимости и обособленности ее проявленной сущности. Она раскрывает сущность феномена системы через разнообразие форм проявления идеалов ее индивидуальности. Доктринальная модель ставит проблему оформления сущности феномена системы в порождающей символической реконструкции, выражающей полный смысловой завершенный облик сущности. Согласно этой модели феномен системы осознается через три разных завершенных умопостигаемых образа, вложенных в целостную смысловую конструкцию. Первый образ задает исходное бесструктурное восприятие сущности феномена системы. Второй образ возникает на основе первого. В нем осознаны фундаментальные различия смыслов феномена. Третий образ постигается на базе второго. Он окончательно утверждает феномен системы во всех его ставших смыслах и воссоздает полностью законченный облик сущности системы.

Диалектика познавательного процесса проявляется в каждом акте познания по единой схеме:

- постижение фундаментального принципа, выражающего особую созидающую «энергию системы», сконцентрированную в характерной уникальной наипростейшей единице (элементе базиса) - первооснове какого-то одного определенного аспекта сущности системы;

- утверждение формы как носителя постигаемого аспекта сущности;

- эволюция формы до ее самоограничения и рождения единства, воплощающего в себе в завершенном виде только этот один аспект сущности и ничто иное;

- синтез определенности через полное раскрытие аспекта сущности системы в ее новом единстве, наделенном всеми атрибутами системы, установленными в данном акте познания, принимающем на себя всю созидающую «энергию системы» в ином ее качестве.

Акт познания «Универсализация» направлен на отрыв от реальности конкретного в феноменальном опыте и переход на уровень универсального, способного прояснить сущность общего системного. Акт познания «Воссоздание единства» направлен на выявление синтетического единства многокачественной сущности системы через множество ее типов (качественных определенностей). Акт познания «Порождение форм» направлен на постижение потенциала неоднородности системы, осознаваемой как источник внутренней неустойчивости, вызывающей отход от идеала индивидуальности, порождающей разнообразие внешних форм проявления типа поведения и состояний системы.

Обособление мира опыта связано с определением эмпирической области фактов, в границах которой феномен системы проявляет себя как высшее единство.

С позиций системологии феноменального системогенез типов универсален, внепредметен и безличен. При раскрытии феномена системы в опоре на ее универсальное абстрактное представление, имеющее генетическую связь с явлением, системология феноменального переносит общие универсальные смыслы системогенеза типа на их воплощения в конкретных индивидуальных формах реальности.

Гармоническое завершение процесса создания индивидуальностей в их феноменальных формах достигается в универсальном макете «ставшей» системы. Для раскрытия сущности «становящейся» системы необходимы новые циклы актов познания ее мира.

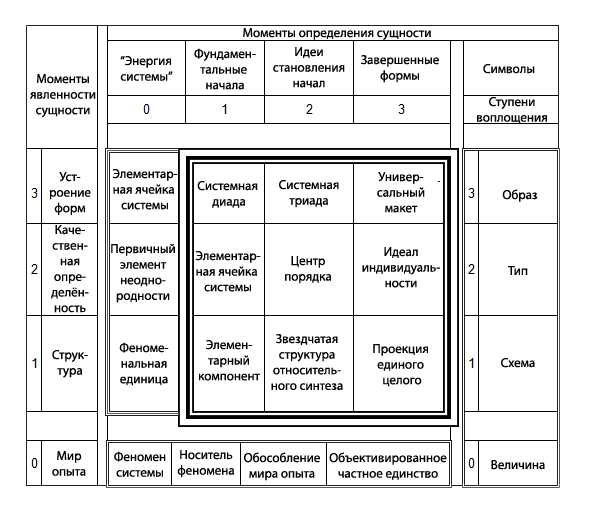

Диалектическая модель объясняет сущность феномена системы через диалектику всех главных моментов ее определения и становления, порождает полный символический лик сущности, рис. 3, табл. 1.

Рис. 3. Диалектическая модель системологии феноменального:

0 – базис модели; в пересечении уровней (1-3) и иерархий (1-3) выделено ядро модели.

Таблица 1. Познавательные иерархии диалектической модели

|

Иерархия |

Элемент иерархии |

Смысловые значения элемента |

|

|

№ |

Имя |

||

|

Символы |

0 |

Величина |

Внешний знак сущности феномена системы. Выражает неслучайный закономерный характер феномена системы в мире опыта |

|

1 |

Схема |

Внешний знак целого. Воссоздается из отдельностей. Символизирует изначальное недифференцированное структурное наипростейшее осмысление феномена системы |

|

|

2 |

Тип |

Символ. Раскрывает единство в его качественной определенности. Воспринимается как часть целого и целое в условиях части |

|

|

3 |

Образ |

Символ. Воплощает смыслы феномена системы как целостного единства во всех его индивидуальностях и особенностях |

|

|

Завершенные формы |

0 |

Объективированное частное единство |

Факт в мире опыта. Представляет актуальную конкретизацию феномена системы во множестве его единичных проявлений |

|

1 |

Проекция единого целого |

Простейший завершенный схематический слой сущности феномена системы. Фиксирует составляемость и составленность целого из частей, связанных между собой глубинными скрытыми отношениями |

|

|

2 |

Идеал индивидуальности |

Идеальный момент сущности феномена системы. Максимально полно выражает определенное качество системы. Особый порядок, имманентно присущий системе в состоянии подвижного покоя |

|

|

3 |

Универсальный макет |

Реконструкция пространства качествований феномена системы. Самовыражение его сущности как целостного единства |

|

|

Идеи становления начал |

0 |

Обособление мира опыта |

Явленность сущности. Утверждение границ реальности, в пределах которых полно, самобытно и независимо проявляет себя феномен системы |

|

1 |

Звездчатая структура относительного синтеза |

Внешнее выражение единства целого в его относительной части. Проявляет становление и самоограничение сущности феномена системы в конкретных границах |

|

|

2 |

Центр порядка |

Момент сущности феномена системы. Выражает становление целостности и единства феномена системы в его уникальной качественной определенности |

|

|

3 |

Системная триада |

Оживляющий момент сущности феномена системы. Раскрывает качественно новое единство целого через разрушение старой и рождение новой его формы. Объемлет все формы выражения триединой сущности феномена системы |

|

|

Фундаментальные начала |

0 |

Носитель феномена |

Объект действительности, через который является сущность |

|

1 |

Элементарная компонента |

Простейший внешний структурный образ являющейся сущности феномена системы с имплицитной ему закономерной упорядоченностью. Заключает в себе свойства беспредельности и множественности |

|

|

2 |

Элементарная ячейка системы |

Смысловая конструкция. Гармонизированное единство противоположностей. Абстрактно-мыслительный образ первоосновного начала феномена системы – неизменное тело его сущности |

|

|

3 |

Системная диада |

Смысловая конструкция. Фундаментальное начало метаморфоз сущности феномена системы. Объемлет все метаморфозы тела сущности |

|

|

«Энергия системы» |

0 |

Феномен системы |

Интеллигибельное восприятие сущности явления. Умно-символическая энергия |

|

1 |

Феноменальная единица |

Образ сущности феномена системы, умопостигаемый через непосредственное конкретно-чувственное восприятие действительности. Выражает до-интеллигентную энергию сущности |

|

|

2 |

Первичный элемент неоднородности |

Мыслимый образ. Передает факт осознания различия как некоторого неразличимого знания какого-то внутреннего момента сущности феномена системы |

|

|

3 |

Элементарная ячейка системы |

Смысловая конструкция. Выражает энергию восприятия иного в отношении себя, аффицированного в самом себе |

|

Диалектика сущности феномена системы раскрывает смыслы актов познания доктринальной модели. Базис модели утверждает сущность феномена системы на уровне явления в диалектическом процессе определения его главных моментов при обособлении мира опыта.

Слои диалектической модели полностью раскрывают смысловые моменты явленности сущности феномена системы:

- структурный момент (определяет сущность феномена как количественно-смысловую конструкцию);

- момент качественных определенностей (выражает сущность феномена как общий эскиз ее смысловой предметности);

- момент устроения форм (задает сущность феномена как полностью завершенное предметно-смысловое единство).

Познавательные иерархии представляют в модели все главные моменты определения сущности феномена системы:

- «энергию системы»;

- фундаментальные начала;

- идеи становления начал;

- завершенные формы;

- символы.

Символы модели манифестируют сущность феномена системы в ее абстрактных знаковых формах, получающих свою полноценную значимость в контексте системы.

Ядро модели обладает двумерно-триадической структурой диалектики познания сущности феномена системы и воплощает ее внутреннее. Ядро содержит все смысловые моменты феномена системы.

Главная диагональ ядра отображает ступени самовыражения сущности феномена системы через элементарную компоненту, центр порядка, универсальный макет системы. Другая диагональ выражает все взаимоотношения между множественностью и неопределенностью форм и смыслами феномена через проекцию единого целого, центр порядка, системную диаду.

Элементы ядра под главной диагональю (звездчатая структура относительного синтеза, проекция единого целого, идеал индивидуальности) характеризуют сущность феномена системы в его окачественном понимании.

Элементы над главной диагональю (элементарная ячейка системы, системная диада, системная триада) являются первичными единичностями, отвлеченными от конкретной качественности сущности феномена системы, наполненными общесистемным качественно-смысловым содержанием.

Элементы над главной диагональю ядра рассматриваются как фундаментальные понятия общей системологии. Каждое такое понятие приводит к пониманию общих принципов системогенеза, раскрытию глубоко скрытых закономерностей системообразования, постижению конкретных качеств системы, формирование и проявление которых осознается через членение целого и его воплощение в отдельных индивидуальностях.

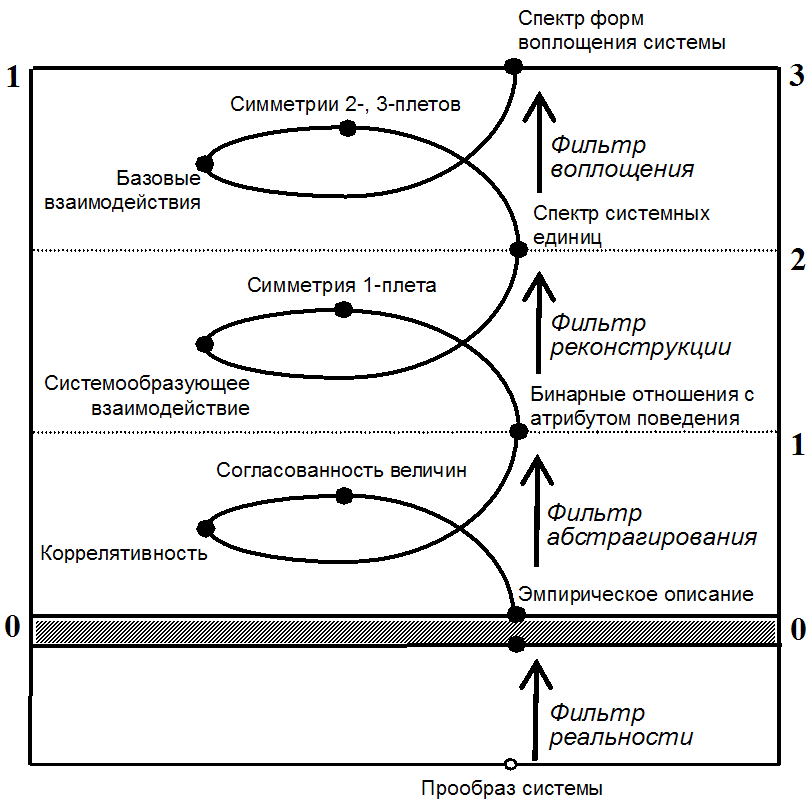

1.3. Конструктивно - методологическая модель

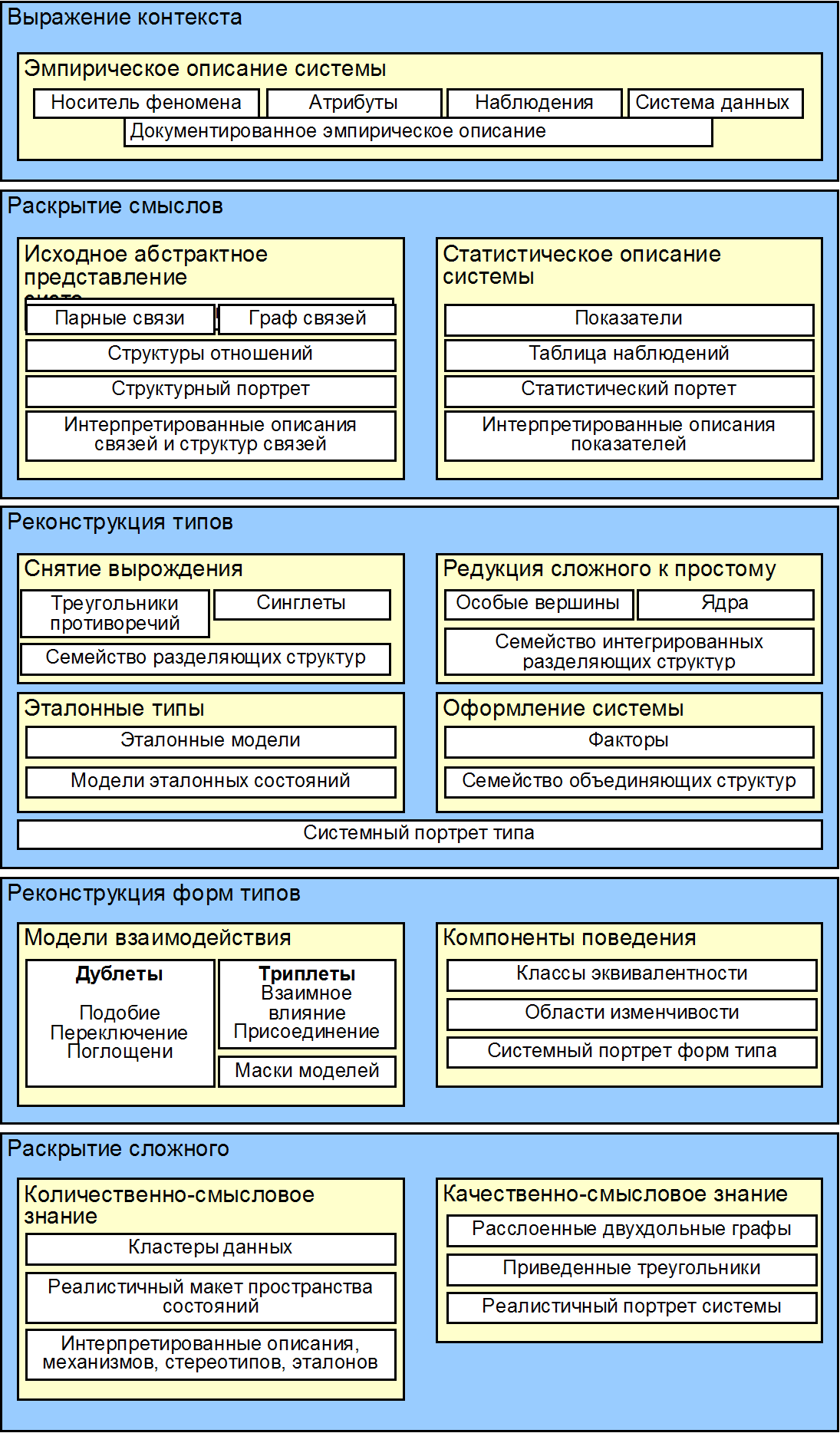

Конструктивно- методологическая модель упорядочивает ступени постижения смыслов феномена через последовательное развертывание, исследование и раскрытие смыслов структур отношений в актах познания.

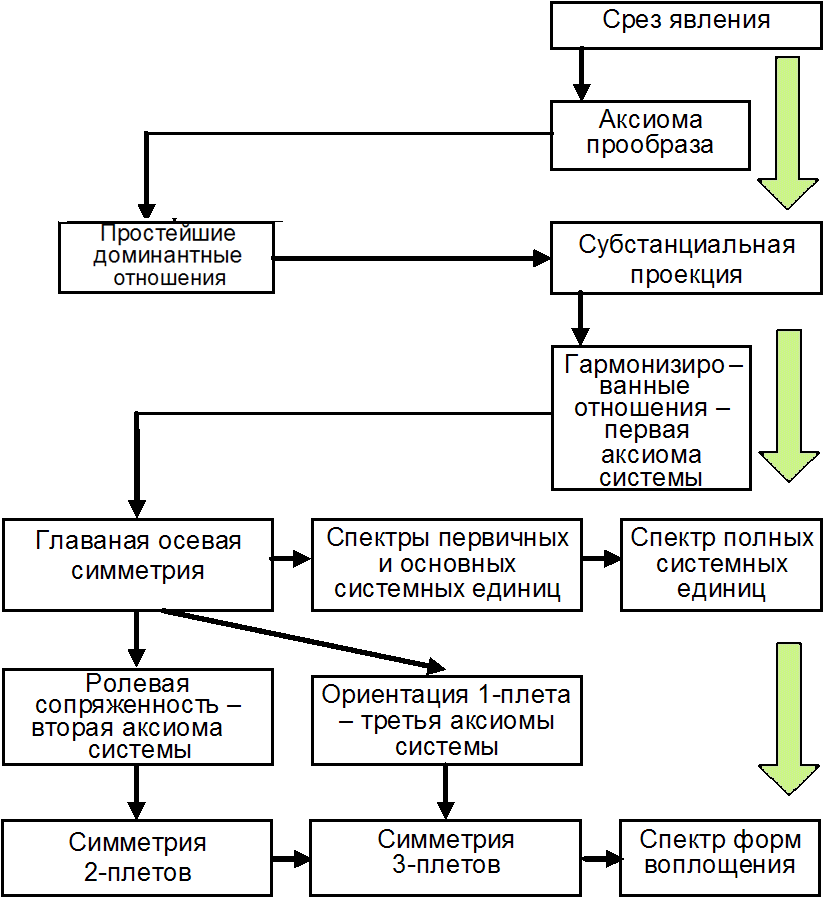

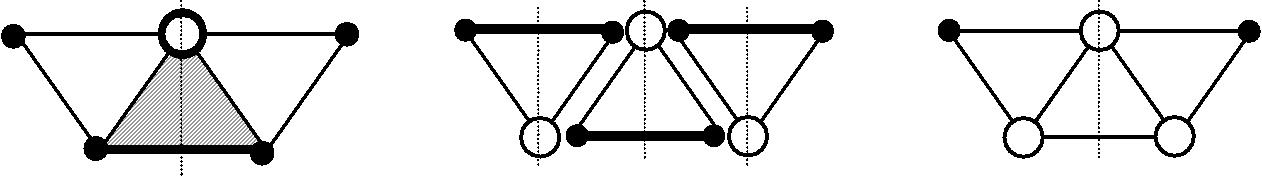

Акты познания конструктивно воплощены в фильтрах познания. Принципы системообразования, обеспечивают конструктивное применение мер и реализуемость фильтров познания, рис. 4, 5.

Рис. 4. Конструктивно-методологическая модель системологии феноменального

Рис. 5. Логико-структурная схема конструктивно-методологической модели

Аксиомы системы - предикаты гармонизации системы, выражающие одну общую идею разрешения присущей системе неоднородности:

- аксиома прообраза является отражением всеобъемлющего принципа гармонии;

- первая аксиома утверждает факт согласованной изменчивости всех макровеличин в системе;

- вторая аксиома устанавливает ролевую определенность всех макровеличин;

- третья аксиома задает условия, при которых в системе реализуется механизм внутренней ориентации.

Меры - определители свойств системы в каждом кардинально отличном ее представлении:

- меры фильтра абстрагирования обеспечивают возможность преобразования информации о многом, содержащейся в целокупности макровеличин, в информацию о едином, представляющем систему в виде структуры бинарных отношений с ассоциированным атрибутом поведения;

- меры фильтра реконструкции способствуют выявлению всего многообразия качественных определенностей (инвариантов многоместных отношений) и стереотипов поведения системы;

- меры фильтра воплощения связаны с проникновением во внешние формы проявления стереотипов поведения системы в условиях формирующей их реальности.

Симметрии структур многоместных отношений - инструмент индуктивного вывода концепта системы:

- симметрия 1-плетов порождает все виды системных единиц;

- симметрии 2-плетов раскрывают смыслы ролевых зарядов;

- симметрии 3-плетов устанавливают типы ориентации.

Конструкты - многоместные отношения, обладающие характеристической симметрией. Они представляются абстрактными формами, выступающими референтами глубинных смыслов системы.

Взаимодействия - системообразующие механизмы, формирующие структурные инварианты и спектры состояний:

- взаимодействие двух факторов задает способ существования феномена системы;

- базовые формы взаимодействия порождают все внешние формы изменчивости системы и проявляют высшие универсальные механизмы ее самодвижения.

Представления системы - завершенные формы, раскрывающие на каждом эпистемологическом уровне какой-то определенный аспект сущности системы:

- исходное абстрактное нестратифицированное представление системы задает систему как целое из независимо

полученных частей;

- системные единицы – многоместные отношения, обладающие главной осевой симметрией;

- спектр форм воплощения системы отражает систематику инвариантов структур и состояний, благодаря которой достигается высшая дифференциация качественно различных форм проявления изменчивости системы.

Символическая модель выступает в качестве смысловой конструкции, передающей сущность феномена системы через выражающие моменты и раскрывающей его смыслы с конструктивных, композиционных и конститутивных позиций.

Выражающие моменты развертывают в символе предельно общие моменты сущности. Они представляют завершенный результат ее осмысления, воспринимаемый как структурированный детализованный образ сущности, определенный в понятиях и соотношениях целого и его частей, табл. 2, 3, 4.

Таблица 2. Конструктивные выражающие моменты сущности феномена системы.

|

Символы |

Моменты |

||||

|

Начало |

Порядок |

Мера |

Симметрия |

Элемент |

|

|

Образ |

Единичность |

Классификация |

Предел и |

Оформляющая единство. |

1-, 2-, 3-плеты |

|

Тип |

Разное |

Сосредоточение |

Единичность |

Оформляющая |

Первичная |

|

Схема |

Связь |

Группа |

Состав целого |

Непроявленность |

Атрибутивное |

|

Величина |

Количество |

Ряд |

Означивание |

Неизменность |

Макровеличина |

Таблица 3. Композиционные выражающие моменты сущности феномена системы.

|

Символы |

Моменты |

||||

|

Фигурность |

Симметрия |

Середина |

Часть |

Диспозиция |

|

|

Образ |

Четырехсложная композиция |

Двойственность |

Устойчивость идеи |

Особенность |

Напряженное выражение идеи |

|

Тип |

Окачественная структура |

Соразмерность идеала |

Абсолют идеала |

Центр |

Центр – ядро – оболочка. |

|

Схема |

Рисунок отношений |

Соразмерность смеси |

Абсолютные замкнутость и соразмерность |

Абсолютно открытый |

Соседство |

|

Величина |

Точка |

Середина упорядоченного ряда |

Среднее |

Доля |

Большое – среднее – малое |

Таблица 4. Конститутивные выражающие моменты сущности феномена системы.

|

Символы |

Моменты |

||||||

|

Цельность |

Простота |

Чистота |

Прямота |

Гармония |

Совершенство |

Предел |

|

|

Образ |

Качественная предметно-смысловая (картинная) |

Осмысленная |

Смысл реального |

Детализованное понимание сущности |

Согласие разнотипного |

Наличие всех подчиненных моментов в целом |

Все уровни и формы |

|

Тип |

Идеальное единство смысловых частей |

Ясность идеала |

Узрение предмета мысли |

Постижение идеи |

Апофеоз |

Абсолютное качественное превосходство |

Завершенная идея |

|

Схема |

Механически составленная количест-венно-смысловая |

Формализо-ванная сложность |

Разумность абстрактного оформления |

Ощущение сущности в ее главных моментах |

Единство |

Полнота. |

Потенция |

|

Величина |

Количест-венно-смысловая |

Явленная сложность |

Максимальная приближенность факта к смыслу |

Ощущение реальности |

Слияние |

Завершенность во всех частях |

Полнота и |

Выражающие моменты. Сущность феномена системы раскрывается через множественность выражающих моментов, среди которых фундаментальную роль играют три наиболее общих момента – «Начало», «Середина», «Предел». Они устанавливают границы пространства смыслов феномена системы и задают в рамках этих границ последовательность актов постижения его сущности.

Момент «Начало» содержит в свернутом виде все смыслы постигаемой цельности феномена. В нем заложен исходный познавательный принцип и базовые предпосылки, из которых эти смыслы развертываются и осознаются. Исходя из момента «Начало», сущность феномена находит свое выражение в дифференциальных конструктивных моментах («Порядок», «Мера», «Симметрия», «Элемент»). Конструктивные моменты характеризуют элементарные понятийные составляющие символического образа сущности феномена, развертывают по вертикали познавательных иерархий переход от количественных представлений к окачественным структурам.

Главный смысл композиционного выражения сущности феномена системы обнаруживает момент «Середина». В нем феномен системы определяется как максимальная и предельно данная смысловая полнота явления реального мира. Детали и грани композиционного оформления сущности феномена развертываются через моменты «Фигурность», «Симметрия», «Часть», «Диспозиция». Композиционные моменты задают символический образ сущности феномена как смысловую конструкцию целого, состоящего из отдельных частей, описывают в совокупности познавательных иерархий процессы формирования частей и целого.

Момент «Предел» служит главным средством для выражения конечной цели в познании сущности феномена системы. В нем сущность находит свою полную смысловую и структурную завершенность. Конститутивные моменты («Цельность», «Простота», «Чистота», «Прямота», «Гармония», «Совершенство») представляют во всех необходимых деталях феномен системы как единораздельную цельность. Конститутивные моменты определяют символический образ сущности как единого целостного организма в его завершенной обобщенной форме, раскрывают поэтапный синтез внешнего и внутреннего сущности феномена.

Один из моментов в каждой группе необходимым образом наделен свойством середины, в котором синтезированы главные смыслы всех выражающих моментов этой группы. В группе конструктивных моментов серединой выступает момент «Симметрия» - методообразующий принцип оформления целого. В группе композиционных моментов прямо выделяется момент «Середина», утверждающий абсолют идеала как предельной точки смыслового равновесия. В группе конститутивных моментов роль середины отводится моменту «Гармония» - регулятивному принципу «жизни идеала», порождающему разнообразие всех его согласованных форм.

Три эти момента служат выражением универсального принципа гармонии мира.

Символы. Облики сущности феномена системы на разных ступенях процесса ее познания выражают символы: «Величина», «Схема», «Тип», «Образ», табл. 5.

Таблица 5. Выражающие моменты сущности феномена системы.

|

Символ |

Выражающие моменты |

Условное изображение |

||

|

Конструктивные |

Композиционные |

Конститутивные |

||

|

Образ |

Пространственное оформление абстрактного представления типа феномена системы |

Качественно-смысловая четырехсложная организация пространства качествований типа феномена системы |

Детализованный макет сущности феномена системы |

|

|

Тип |

Абстрактное представление феномена системы через смысловые многоместные отношения и окачественные структуры |

Качественно-смысловое оформление феномена системы как структурно и системно определенной локальности |

Чистая предметность максимально полно выраженной сущности феномена системы в каждой ее уникальной качественной определенности |

|

Схема |

Абстрактное представление феномена системы через множественность количественных отношений |

Количественно-смысловое оформление феномена системы как целого в виде структуры относительного синтеза |

Внешнее оформление феномена системы как единства, обладающего в потенции множественностью разнообразных форм, воплощающее в себе общую объединительную идею, в которой внутреннее сущности феномена системы довлеет над его образом |

|

Величина |

Количественное оформление дифференцированных значений конкретного данного, исходно представляющего сущность феномена системы |

Количественные отношения, характеризующие части означенного данного как одного целого |

Внешнее оформление реального факта как единого целостного данного о скрытой сущности феномена системы |

|

Символ «Величина». Внешним знаком сущности феномена системы на 1-й ступени процесса познания выступает символ «Величина». Он осознается как количественная характеристика, просто констатирующая непосредственно наблюдаемый факт действительности. Эта характеристика отвечает феномену системы во всей его полноте, резкости и определенности. Через нее выражается неслучайный закономерный характер изменчивости феномена системы в мире опыта.

Символ «Схема». Этот символ возникает на 2-й ступени познавательной иерархии как внешнее количественно-смысловое конструктивное оформление сущности, обеспечивающее недифференцированное структурное осмысление феномена системы. Смысл феномена системы остается неопределенным, до конца не выявленным, сохраняющим в своей основе схематическую природу, в которой общие понятия и правила преобладают над частными. Для получения своего значения символ должен сконструироваться и оформиться через количественные отношения и

приобрести внутреннюю значимость.

Символ «Тип». На 3-й ступени процесса познания возникает символ «Тип». Он задает общий эскиз смысловой предметности сущности в ее качественной определенности, выступает носителем четко заданного формализованного смысла, выраженного в конкретных границах.

Символ «Образ». Сущность феномена системы как полностью завершенное смысловое единство предстает во всех его индивидуальностях и особенностях на 4-й ступени познавательной иерархии. Пространство качествований феномена системы получает в символе «Образ» свой рисунок, приобретает характерную фигурность своих областей, становится выразительным пространственным целым.

Символ передает через свои выражающие моменты сущность феномена системы как таковую. В качестве порождающей модели символ несет в себе идею устроения сущности и метод ее конструирования смысловым образом, табл. 6.

Таблица 6. Порождающие моменты сущности феномена системы

|

Прообраз |

Первичная данность |

Основоположение |

|||

|

Феномен системы в «Едином проекте систем» |

Опытный факт |

Явление, выражающее сущность феномена системы. Закон аналогии |

|||

|

Символы |

Метод |

Цель |

|||

|

Определяющие |

Организующие |

Меры |

Симметрии |

Знак |

|

|

Образ |

Согласованность системных атрибутов |

Дифференциация |

Оформленность |

Осевая |

Полная предметно-смысловая картина |

|

Тип |

Инвариантность отношений (структура) |

Дифференциация |

Качественная однородность |

Главная осевая |

Облик идеала |

|

Схема |

Соответствие величин |

Коррелятивность |

Доминантность |

Центр – баланс |

Эскиз структуры |

|

Величина |

Гармония в явлении |

Независимость |

Физические |

Центр – норма |

Ансамбль количественных форм |

В основе такого конструирования лежат порождающие моменты сущности феномена системы, раскрывающие принципы, методы, законы совершенных логических рассуждений, преобразующих символ (образ внепредметной сущности) в знак (образ конкретной предметности).

Означивание символа через порождающие моменты сущности феномена системы построено на концепции начала («Прообраз», «Первичная данность», «Основоположение»), середины («Определяющие положения», «Организующие принципы», «Меры», «Симметрии») и предела («Знак»).

Момент «Знак» выступает в качестве предела развертывания сущности феномена системы, порожденного образа конкретной предметности, оформляющего и осмысляющего эту предметность. Знак объективирует определенную предметность, смысловым образом отражает внутренние закономерности ее устройства, позволяет понять явление действительности в разработанном и преобразованном виде.

В познании формально-структурным эквивалентом гармонии является симметрия. Процесс познания связан с обнаружением идеала и порождением всех его подвижных форм. Метод познания основан на выявлении умопостигаемой симметрии – творческой силы, энергии и стержня познавательного процесса.

2. Метатехнология системных реконструкций

Системология феноменального разрешает фундаментальную антиномию гносеологической полярности, выраженную через два первичных понятия:

1) «Феномен системы» (до-рефлексивная недифференцированная нераскрытая неоформленная идея системы, проявившейся в опыте);

2) «Объект» (вещественная осуществленность идеи системы в мире феноменального опыта).

В метатехнологии воплощается двойной путь познания сущности феномена системы, рис. 6:

Рис. 6. Двойной путь познания сущности феномена системы

Восхождение к смыслу. Процесс познания идет от отдельных единичных фактов опытной действительности к конкретной идее феномена системы. Чистый смысл феномена преобразуется в смысловую структуру, отображающую непосредственный опыт в идеальной сфере знания.

Нисхождение к факту. Познание, активно утверждающее мир вещественной действительности во всех его многоразличных проявлениях, переводит отвлеченный смысл конкретной предметности на эмпирический факт, отразивший на себе всю полноту и чистоту раскрытого смысла.

«Символический феномен системы». Так определяется конечный итог познания единого во многом и многого в едином. В нем символически выраженный феномен системы вобрал в себя всю опытную действительность, стал структурно построенным, самообоснованным и выразительным смыслом, воплотил все возможные материальные осуществления идеи феномена системы.

Смысловая структура символа сущности феномена системы проявляется в органичности его выражающих моментов, передаваемых через понятия и категории философии. Символ как предметный образ, раскрывающий глубинные смыслы и перспективы феномена системы, не обладает рационалистической формой. Порождение знаковых образов сущности феномена системы связано с трансформацией выражающих моментов символа на разных ступенях познавательных иерархий в определенные рациональные формы научных понятий. Знаки сохраняют смысловое строение символа, но передают его не через понятия философии, а через понятия языков соответствующих частных наук, табл. 7.

Таблица 7. Образы сущности феномена системы

|

Символический образ |

Знаковый образ |

Портретный образ |

|

|

Восхождение |

Нисхождение |

||

|

Образ |

Полная предметно-смысловая картина |

Системный портрет форм типа |

Реалистичный портрет |

|

Тип |

Облик идеала |

Системный портрет типа |

|

|

Схема |

Эскиз структуры |

Структурный портрет |

|

|

Величина |

Ансамбль количественных форм |

Статистический портрет |

|

Конструктивные аспекты (корреляты конструктивных выражающих моментов символа) характеризуют элементарные составляющие образа отрешенной предметности через понятия:

- «Конструкт» (базовый конструктивный элемент);

- «База» (атрибуты конструкта);

- «Упорядоченность» (способ установления порядка);

- «Мера» (принцип устройства);

- «Равновесность» (соразмерность частей).

Композиционные аспекты (корреляты композиционных выражающих моментов символа) создают образ отрешенной предметности как конструкцию состоящего из частей целого через понятия:

- «Рисунок» (общая фигурность целого);

- «Симметрия» (устройство целого);

- «Идеал» (чистая идея целого);

- «Части» (отдельные части целого);

- «Положение» (взаимное отношение частей и целого).

Конститутивные аспекты (корреляты конститутивных выражающих моментов символа) определяют образ отрешенной предметности как единый целостный организм в его завершенной обобщенной форме через понятия:

- «Цельность» (единство и отграниченность);

- «Простота» (неразложимость на части и неразрушимость);

- «Правильность» (истинность, безошибочность);

- «Прямота» (непосредственность видения);

- «Согласование» (гармоничность устроения);

- «Законченность» (предельное оформление единого);

- «Итог» (завершенность представления).

Знаковые образы сущности феномена системы, взятые в определенно выражаемой предметности, становятся портретными образами сущности, выступающими в качестве конкретных конструктивных объектов. Смысловые значения знака и портрета полностью совпадают. Предметные значения в знаке и портрете задаются разными способами выражения. В знаке - это система научных понятий, представляющих выражающие аспекты знака. В портрете - это система нормативных объектов системных реконструкций, для которых научные понятия знака выступают атрибутами. Портретные образы выступают как формализованные знания о воплощении смыслов феномена системы в конкретном факте феноменального мира.

Знаковым образом символа «Величина» служит ансамбль количественных форм. Он задает количественное оформление дифференцированным значениям, отношениям отдельных частей и обобщенному образу факта действительности через представительные множества статистических характеристик распределений. Количественно-смысловая структура символа представляется в его знаке через понятия теории распределений математической статистики, теории многомерного статистического анализа, проверки статистических гипотез, табл. 8, 9, 10.

Таблица 8. Конструктивные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Ансамбль количественных форм»

|

Конструкт |

База |

Упорядоченность |

Мера |

Равновесность |

|

Макропеременная |

Значение |

Вариационный ряд значений |

Шкалы измерения (интервальные, порядковые, номинальные) |

Нормальность |

Таблица 9. Композиционные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Ансамбль количественных форм»

|

Рисунок |

Симметрия |

Идеал |

Части |

Положение |

|

Таблица.

|

Медиана. |

Теоретический закон распределения. |

Характерные интервалы функции распределения (определяются через квантили, контрольные и доверительные пределы). |

Коэффициент вариации. |

Таблица 10. Конститутивные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Ансамбль количественных форм»

|

Цельность |

Простота |

Правильность |

Прямота |

Согласование |

Законченность |

Итог |

|

Максимальное и минимальное значения. |

Специфичность макропеременной. |

Ошибочные значения. |

Первичные непосредственно наблюдаемые значения. |

Оценки статистических гипотез. |

Адекватность. |

Представи-тельность (объем выборки, кластеры данных). |

Выразительно-демонстрирующая функция знака «Ансамбль количественных форм» заключается в установлении адекватности эмпирического описания как факта действительности и сущности феномена системы как смысловой предметности.

Знаковым образом символа «Схема» выступает эскиз структуры. Он дает развернутое структурно-статистическое описание исходного абстрактного пред-ставления феномена системы, в котором внутреннее сущности довлеет над ее внешним обликом и не вмещается в построенный образ общего как единства частного. Количественно-смысловая конфигурация символа «Схема» раскрывается через понятия теории статистических зависимостей, теории информации, теории графов и понятия собственного аппарата системологии феноменального, табл. 11, 12, 13

Таблица 11. Конструктивные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Эскиз структуры».

|

Конструкт |

База |

Упорядоченность |

Мера |

Равновесность |

|

Бинарное отношение. |

Атрибуты отношения (значимость связи, знак связи). |

Таблица знаков. |

Меры статистической связи. |

Незначимые связи (число и состав). |

Таблица 12. Композиционные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Эскиз структуры».

|

Рисунок |

Симметрия |

Идеал |

Части |

Положение |

|

Граф с разметкой вершин и ребер. |

Четность циклов. |

Слияние внешнего и внутреннего феномена системы в структуре и поведении. |

Звездный граф. |

Степень вершины. |

Таблица 13. Конститутивные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Эскиз структуры».

|

Цельность |

Простота |

Правильность |

Прямота |

Согласование |

Законченность |

Итог |

|

Плотность графа |

Бинарное отношение с четко выраженными атрибутами |

Адекватность метода оценивания атрибутов бинарного отношения |

Непосредственное отображение общего, присущего феномену системы, в бинарном отношении как частной проекции этого общего |

Согласованность атрибутов всех бинарных отношений |

Проявленность всей качественной сложности феномена системы вовне |

Нераскрытые и неохваченные треугольники противоречий |

Выразительно-демонстрирующая функция знака «Эскиз структуры» состоит в характеризации абстрактного общего, свойственного особенному и индивидуальному.

Знаковым образом символа «Тип» является облик идеала, табл. 14. 15, 16.

Таблица 14. Конструктивные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Облик идеала».

|

Конструкт |

База |

Упорядоченность |

Мера |

Равновесность |

|

Первичная системная единица. |

Атрибут отношения (знак связи). |

Двухфакторное строение с центром порядка. |

Уровни значений макропеременной (высокий, низкий, срединный). |

Главная осевая симметрия. |

Таблица 15. Композиционные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Облик идеала».

|

Рисунок |

Симметрия |

Идеал |

Части |

Положение |

|

Двухдольный граф с разметкой вершин (имя, знак связи с особой вершиной) и ребер (знак связи, база, противоречивая связь). |

Двухфакторное взаимодействие. |

Единая доминанта поведения. |

Особая вершина. |

Особая вершина – ядро – оболочка ядра. |

Таблица 16. Конститутивные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Облик идеала».

|

Цельность |

Простота |

Правильность |

Прямота |

Согласование |

Законченность |

Итог |

|

Качественная определенность (локальность, полная системная единица). |

Двухфакторное взаимодействие с единой доминантой. |

Однородность фактора. |

Предста-вительность состава фактора. |

Эталонная модель (стереотип поведения). |

Приведенный треугольник. |

Неизменность и вседовлеющее влияние эталона в локальности. |

В нем через системные атрибуты окачественных структур утверждается цельная индивидуально определеннаясущность феномена системы во всех моментах сложенности, организованности, интегральности, завершенной объединенности, идеальности. Качественно-смысловая конструкция этого символа раскрывается в понятиях теории самоорганизации и системологии феноменального. Она задает стройную картину интеграции, собранности, объединения многого в целокупное идеальное единство, раскрывается в понятиях теории самоорганизации и системологии феноменального.

Выразительно-демонстрирующая функция знака «Облик идеала» дается в аспекте предельно обобщенного отображения смысловой предметности, целостной и единой со всеми своими частными моментами.

Знаком символа «Образ» выступает полная предметно-смысловая картина сущности феномена системы, табл. 17, 18, 19.

Таблица 17. Конструктивные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Полная предметно-смысловая картина».

|

Конструкт |

База |

Упорядоченность |

Мера |

Равновесность |

|

Первичная системная единица. |

Атрибут отношения (знак связи). |

Двухфакторное строение с центром порядка. |

Уровни значений макропеременной (высокий, низкий, срединный). |

Главная осевая симметрия. |

Таблица 18. Композиционные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Полная предметно-смысловая картина».

|

Рисунок |

Симметрия |

Идеал |

Части |

Положение |

|

Двухдольный граф с разметкой вершин (имя, знак связи с особой вершиной) и ребер (знак связи, база, противоречивая связь). |

Двухфакторное взаимодействие. |

Единая доминанта поведения. |

Особая вершина. |

Особая вершина – ядро – оболочка ядра. |

Таблица 19. Конститутивные аспекты знакового образа сущности феномена системы «Полная предметно-смысловая картина».

|

Цельность |

Простота |

Правильность |

Прямота |

Согласование |

Законченность |

Итог |

|

Качественная определенность (локальность, полная системная единица) |

Двухфакторное взаимодействие с единой доминантой |

Однородность фактора |

Предста-вительность состава фактора |

Эталонная модель (стереотип поведения) |

Приведенный треугольник |

Неизменность и вседовлеющее влияние эталона в локальности |

В знаке «Полная предметно-смысловая картина» отображаются все дифференциации в сфере единой качественно определенной идеи феномена системы, упорядочиваются конкретные формы проявления сущности, организуется смысловое пространство феномена системы.

Смыслы устроения пространства качествований феномена системы как цельного неразрывного единства получают свое внешнее выражение в понятиях и представлениях системологии феноменального, а также теории многомерного статистического анализа.

Выразительно-демонстрирующая функция знака состоит в прямом непосредственном указании на смысловую предметность во всей ее полноте и глубине.

Это портретное представление системы раскрывает реальный факт проявившейся сущности ее феномена. В нем отображаются типические проявления изменчивости сстемы, дается развернутое статистическое описание всех показателей эмпирических срезов системы, фиксируются общие закономерности явления, но не его системные законы, табл. 20.

Таблица 20. Статистический портрет сущности феномена системы.

|

Объект метатехнологии |

Смысловое значение |

Метод определения |

Предметное значение (атрибуты) |

|

«Показатель». |

Канал проявления сущности феномена системы. |

Методы дескриптивной статистики. |

Объем выборки.

Статистические оценки:

Квантили.

Таблица частот. |

|

«Таблица наблюдений». |

Отображает нераскрытую сущность феномена системы. |

Физические методы наблюдения и измерения. |

Символические обозначения показателей. |

Исходным объектом метатехнологии является таблица наблюдений. В ней нет никакой иной системной рефлексии, кроме эмпирического обособления феномена системы. Системология феноменального исходит из фундаментального положения, утверждающего факт закономерного проявления феномена системы в реальном опыте. Первичное представление о системных законах дает объект «Показатель». Уловленные закономерности изменчивости показателей используются для постижения внутренней логики феномена системы и раскрытия его глубинных внутренних смыслов.

Этот портрет системы служит внешним абстрактным представлением сущности ее феномена, интегральным образом ее структурной организации, отражающей все множественные внутрисистемные корреляции.

Суммативность соединения парных связей в графе связей не в состоянии выразить идею сущности как смысловой реальности. Эта идея в графе связей остается пассивным формальным отражением мира феноменального опыта, обладающим реальным потенциалом постижения сущности феномена системы в мире его смыслов.

Системология феноменального видит в структурном портрете чисто схематическое представление, в котором идея феномена системы остается неопределенной и нераскрытой, табл. 21.

Таблица 21. Структурный портрет.

|

Объект метатехнологии |

Смысловое значение |

Метод определения |

Предметное значение (атрибуты) |

|

«Парная связь». |

Проекция сложных внутрисистемных отношений. |

Информационные меры связи. |

Статистическое описание связи:

Доминантное проявление изменчивости:

|

|

«Звездный граф». |

Проявление принципа всеобщности связей. |

Частичный подграф графа связей. |

Структурно-статистическое описание:

|

|

«Двухслойный граф». |

Проявление принципа всеобщности связей. |

Подграф графа связей. |

Характеристики графа:

|

|

«Граф связей». |

Количественно-смысловая структура феномена системы. |

Теоретико-графовые операции. |

Характеристики графа и его элементов:

|

Этот вид системного портрета в наиболее общей форме выражает сущность феномена системы как целостности, отграничивающей в смысловой сфере

полностью оформившееся строение системы, обладающей уникальным типом качественно-смысловой сущности, табл. 22.

Таблица 22. Системный портрет типа.

|

Объект метатехнологии |

Смысловое значение |

Метод определения |

Предметное значение (атрибуты) |

|

«Треугольник противоречий». |

Обнаружение факта неоднородности. |

Нечетные циклы. |

Разметка ребер. Идентификаторы вершин. Общее число и состав. |

|

«Разделяющая структура». |

Выявление и разрешение характерной неоднородности. Выделение ядра – синглета. |

Частичный подграф графа связей. |

Морфологические различия:

Карты взаимозависимостей для связей ядра. 3-входовая таблица сопряженности для базы ядра. 4-входовые таблицы сопряженности для боковых ребер ядра. Однородность факторов.

|

|

«Особая вершина». |

Отображение системного уровня понимания сущности феномена системы. |

Симметризация структур отношений. |

Характеристики:

|

|

«Интегрированная разделяющая структура». |

Раскрытие качественной определенности системы. |

Ориентирование ядер. |

Морфологические различия:

Кластеры в ядре. Однородность факторов. Свойства:

Ролевая разметка элементов. Системообразующая роль ядра. Статистика вхождений вершин.

|

|

«Объединяющая структура». |

«Плоскостная» картина идеи феномена системы. |

Подграф графа связей. |

Системная организация:

Однородность факторов. Эталонные модели. Эталонные модели состояний. Уровни значений (High/ Low). Самосогласование разногласного. Уникальный набор диссимметрий.

|

Системология феноменального рассматривает создание системного портрета типа как первостепенный этап проникновения в сущность феномена системы. С этим проникновением связано осознание абсолютной идеи, интегрально выражающей многокачественность сущности феномена как единого во многом.

2.8. Системный портрет форм типа

Этот портрет активно, полно и многовидно выражает идею феномена системы в ее уникальной качественно-смысловой определенности, табл. 23.

Таблица 23. Системный портрет форм типа.

|

Объект метатехнологии |

Смысловое значение |

Метод определения |

Предметное значение (атрибуты) |

|

«Синглет». |

Источник смысловой структуры сущностного единства. |

Симметризация структур отношений. |

Ядро разделяющей структуры с морфологической разметкой элементов. |

|

«Дублет /Подобие». |

Моменты сходства. |

Симметризация структур 4-арных отношений. |

Равноправие и подобие участников взаимодействия. |

|

«Дублет/ Переключение». |

Моменты различия. |

Симметризация структур 4-арных отношений. |

Неравноправие участников взаимодействия. |

|

«Дублет /Поглощение». |

Моменты различия. |

Симметризация структур 4-арных отношений. |

Неравноправность участников взаимодействия. |

|

«Триплет /Взаимное влияние». |

Моменты различия. |

Симметризация структур 5-арных отношений. |

Ядро теряет способность формирования доминантного поведения. |

|

«Триплет /Присоединение». |

Моменты различия.

|

Симметризация структур 5-арных отношений. |

Формирование новых факторов через разрушение двухфакторного взаимодействия. |

|

«Компонент поведения». |

Глубинная, рельефная, перспективная картина идеи феномена системы. |

Систематика классов эквивалентности (принципы дефиниции, эластичности и сохранения двойственной сущности стереотипа). |

Симметрии внешних форм. Области изменчивости:

|

Системология феноменального рассматривает построение системного портрета форм типа как завершающий акт представления идеи сущности феномена системы в смысловой сфере. В этом акте система выражается через множественность всех возможных форм ее проявления.

Реалистичный портрет представляет смысловую структуру понятой сущности феномена системы, вобравшую в себя опыт непосредственно наблюдаемой действительности, объясняет конкретный эмпирический факт, отразивший на себе всю полноту раскрытого смысла, табл. 24.

Таблица 24. Реалистичный портрет.

|

Объект метатехнологии |

Смысловое значение |

Метод определения |

Предметное значение (атрибуты) |

|

«Расслоенный двухдольный граф» |

Стратифицированный образ статически-суммативного структурного представления сущности феномена системы |

Частичный подграф |

Семейство проекций локальностей |

|

«Приведенный треугольник» |

Образ триединой сущности локальности |

Выбор вершин-представителей факторов |

Морфологическая разметка элементов |

|

«Кластер данных» |

Реальный коррелят смысловой картины сущности |

Логические правила выбора |

Количественные оценки уровней значений |

|

«Реалистичный макет пространства состояний» |

Количественная верифицированная форма представления состояний феномена системы во всех областях его изменчивости |

Методы экспертных оценок |

Идентификация эталонного состояния Статистические оценки устойчивости проявления эталонного состояния:

|

Системология феноменального рассматривает создание реалистичного портрета как завершающий этап конкретизации смысловой структуры сущности феномена системы, отображающей опыт непосредственно наблюдаемой действительности в мире смыслов.

3. Реконструктивный анализ систем (конструктивная теория онтологического моделирования)

Реконструктивный анализ связан с порождением формальных объектов (конструктов-референтов), раскрывающих в объяснительных схемах, геометрических образах и формальных моделях саморазвертывание внешних форм проявляющейся сущности феномена системы.

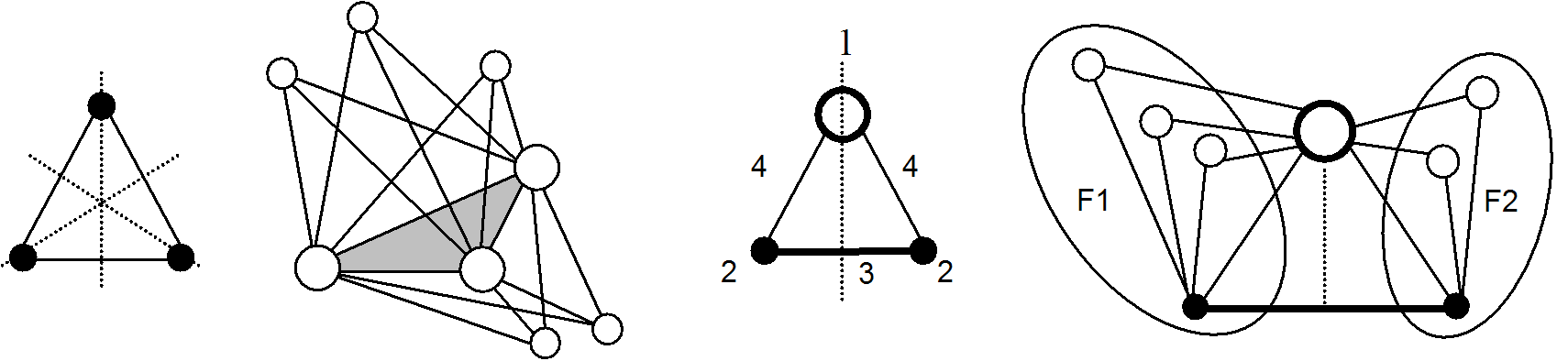

Содержание анализа определяют, рис. 7-13:

- Принципы доминантности, локальности, максимальности, структурной обособленности, системной определенности, центростремительности, полярности, наследования, дефиниции, эластичности, двойственности стереотипа и контрастности, организующие целенаправленную упорядоченность процедур разработки концепта феномена системы.

- Характеристические симметрии, выявляющие и раскрывающие фундаментальные системные атрибуты, порождающие базовые объекты теории.

- Система данных – количественная форма эмпирического описания, единственный носитель объективной информации о системе («аксиома прообраза»).

- Исходное абстрактное вырожденное представление системы: объект теории, (форма возникновения доминантного в структуре и поведении из бесструктурной неупорядоченной изменчивости макровеличин); единство, объемлющее множественность в синтезе целого (первая «аксиома системы»).

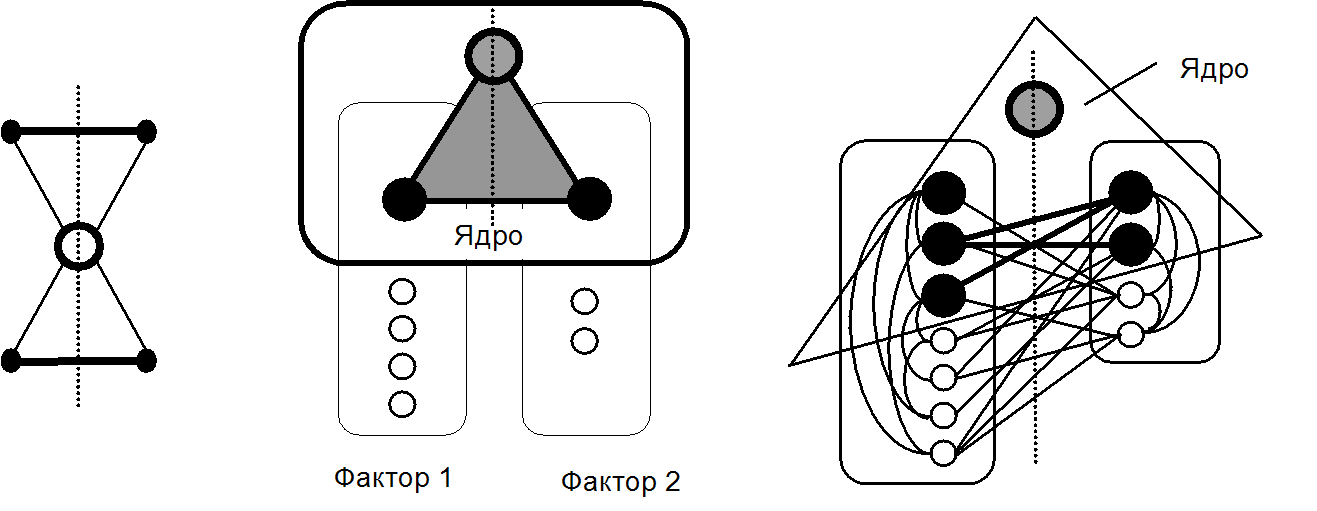

- «Синглет»: объект теории, воплощающий единство с характерной внутренней организацией, обладающее главной осевой симметрией; ядро первичной системной единицы, элементы которого наделены ролевыми зарядами; носитель атрибутов ориентации в пространстве-времени системы; фундаментальная образующая мира систем;

- «Дублет»: объект теории, носитель базового взаимодействия, проявляющего механизм системогенеза, обеспечивающий симметризацию ролевых разметок (вторая «аксиома системы»); носитель системообразующего смысла ролевых зарядов (два противоположных и один нейтральный);

- «Триплет»: объект теории, носитель взаимодействий, определяющих особые формы двухфакторного взаимодействия, качественно отличные от эталонных типов; вводит системные атрибуты ориентации (третья «аксиома системы»);

- «Первичная системная единица»: объект теории; форма проявления сложности; носитель неоднородности системы; воплощение принципов двухфакторной организации, двухфакторного взаимодействия, доминантного поведения;

- «Основная системная единица»: объект теории; концентрированное выражение характерной неоднородности сложной системы как качественной определенности, обладающей уникальным двойственным стереотипом поведения;

- «Полная системная единица»: объект теории; завершенное оформление системы как целого, проявляющегося в условиях части, обладающего эталонными типами поведения и состояний;

- «Компонент поведения»: объект теории; воплощение множественности всех внешних форм проявления изменчивости системы в ее конкретной качественной определенности (локальности системы), представленной областями аттрактивности, перестроек, непроявления, типологию которых задают классы изменчивости

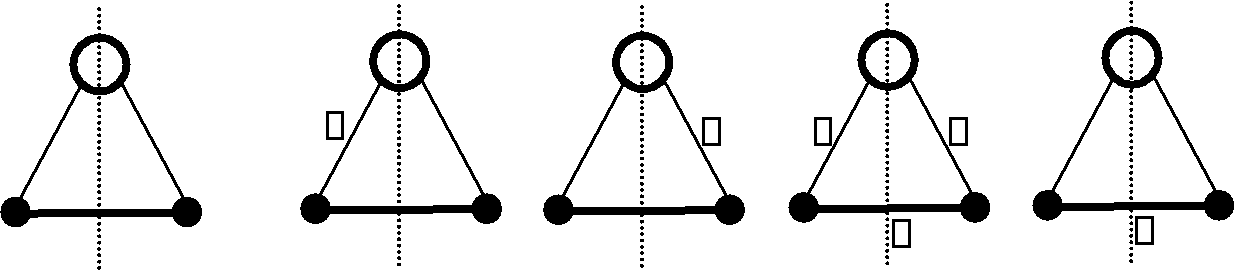

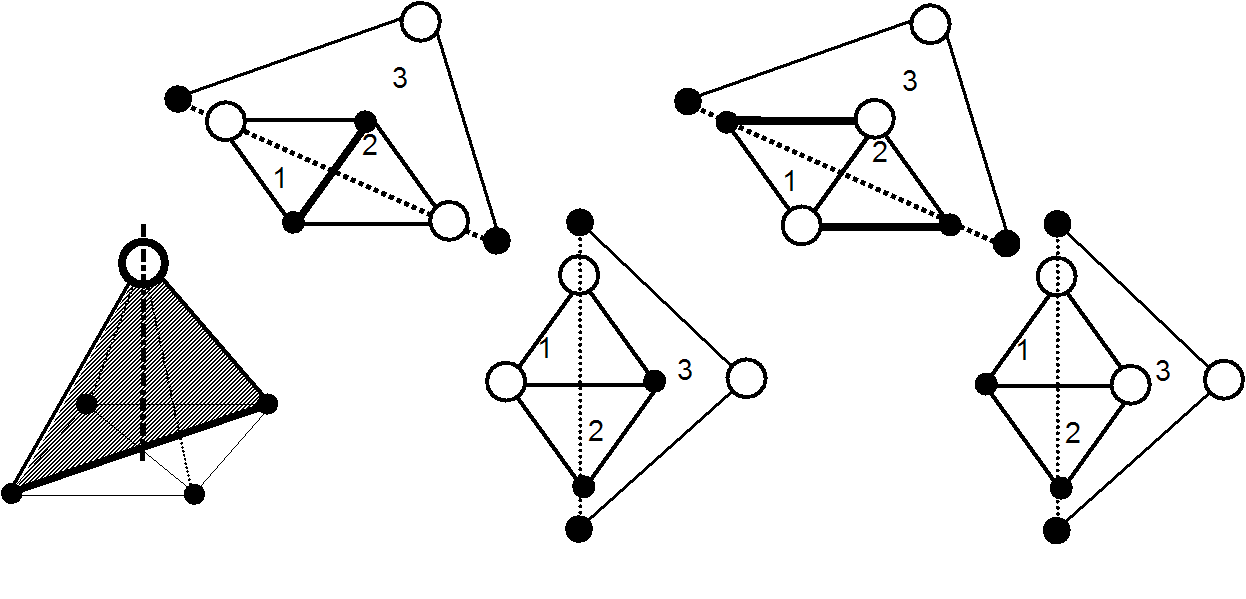

Рис. 7. Симметризация подграфов:

а) треугольник противоречий;

б) многовершинная структура;

в) синглет: 1 – особая вершина; 2 – вершина базы; 3 – база; 4 – боковое ребро;

г) первичная системная единица: F1, F2 – факторы.

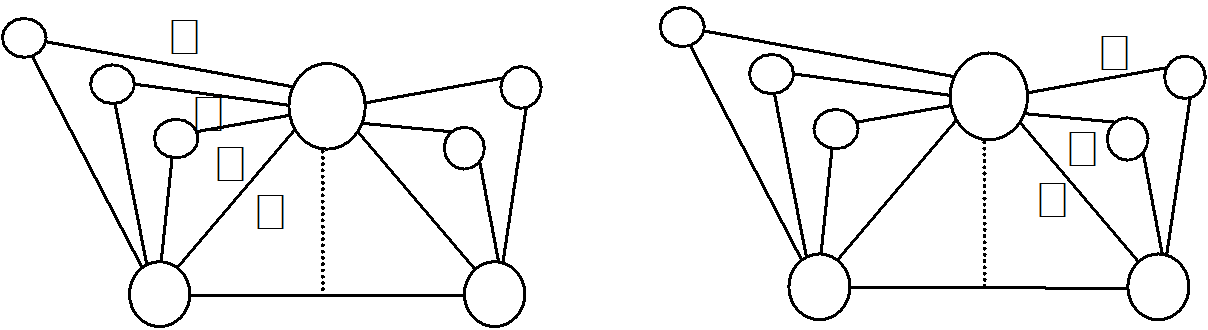

Рис. 8. Два варианта достижения знакового баланса:

символ означает смену знака связи.

а) б) в)

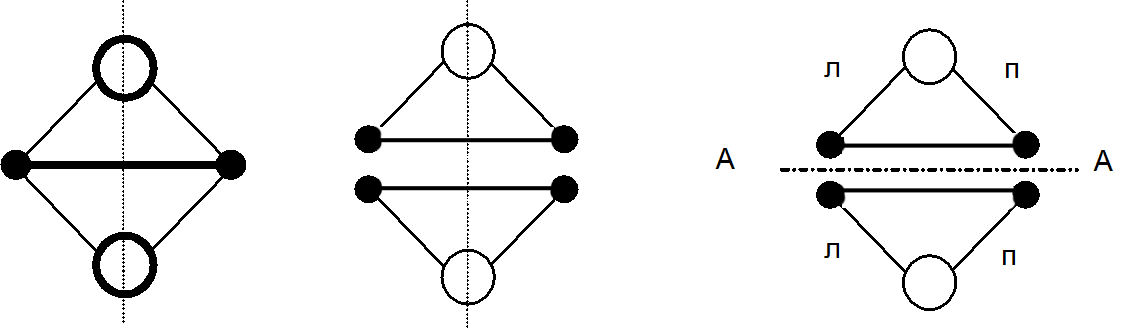

Рис. 9. Оформление качественной определенности системы:

а) полюс двух синглетов;

б) образ основной системной единицы;

в) образ полной системной единицы.

Рис. 10. Синглет:

Синглет – трехместное отношение с одной особой вершиной и двумя вершинами базы, обладающее главной осевой симметрией и четырьмя вариантами знаковой разметки.

Рис. 11,а. Дублет SIM.

Дублет SIM – четырехместное отношение, образованное способом SIM из двух синглетов с общим ребром, сохраняющих в этом отношении каждый свою особую вершину. Вид и свойства дублета SIM определяются его характеристической симметрией.

Рис. 11,б. Дублет SWI.

Дублет SWI – четырехместное отношение, образованное способом SWI из двух синглетов с общим ребром, сохраняющих в этом отношении каждый свою особую вершину. Вид и свойства дублета SWI определяются его характеристической симметрией.

Рис. 11,в. Дублет ABS.

Дублет ABS – четырехместное отношение, образованное способом ABS из двух синглетов с общим ребром, сохраняющих в этом отношении каждый свою особую вершину. Вид и свойства дублета ABS определяются его характеристической симметрией.

Триплет INT - пятиместное отношение, образованное из трех синглетов способом INT.

Характеристическая симметрия триплета выделяет один синглет как центральный.

Триплет ADD пятиместное отношение, образованное из трех синглетов способом ADD.

Характеристическая симметрия триплета выделяет один синглет как центральный.

Рис. 12. Триплеты.

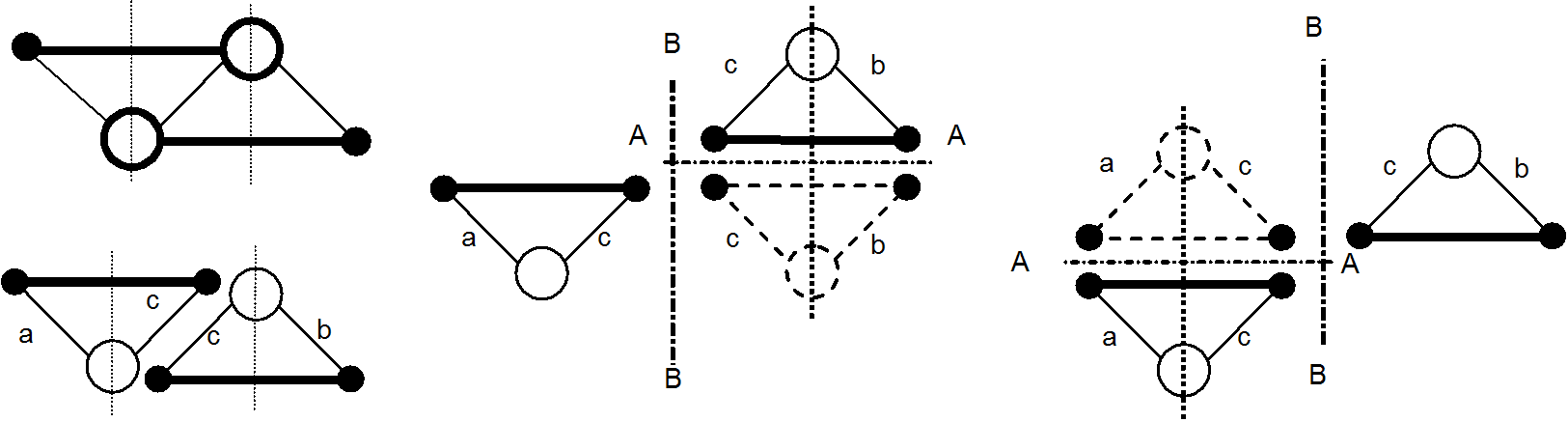

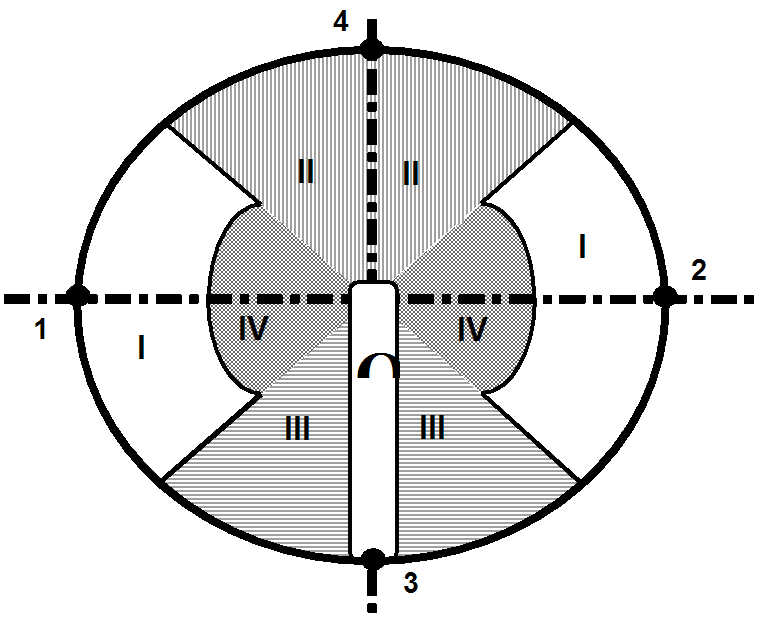

Рис. 13. Области изменчивости компоненты поведения:

1, 2 – стереотипы поведения; 3 – разрушение; 4 – утраты доминанты;

I– притягательные множества (класс изменчивости 1); II – перестройки (класс изменчивости 2);

III – перестройки (классы изменчивости 3, 4); IV – перестройки (классы изменчивости 2, 3, 4); 0 – непроявление.

4. Системные реконструкции (информационная технология)

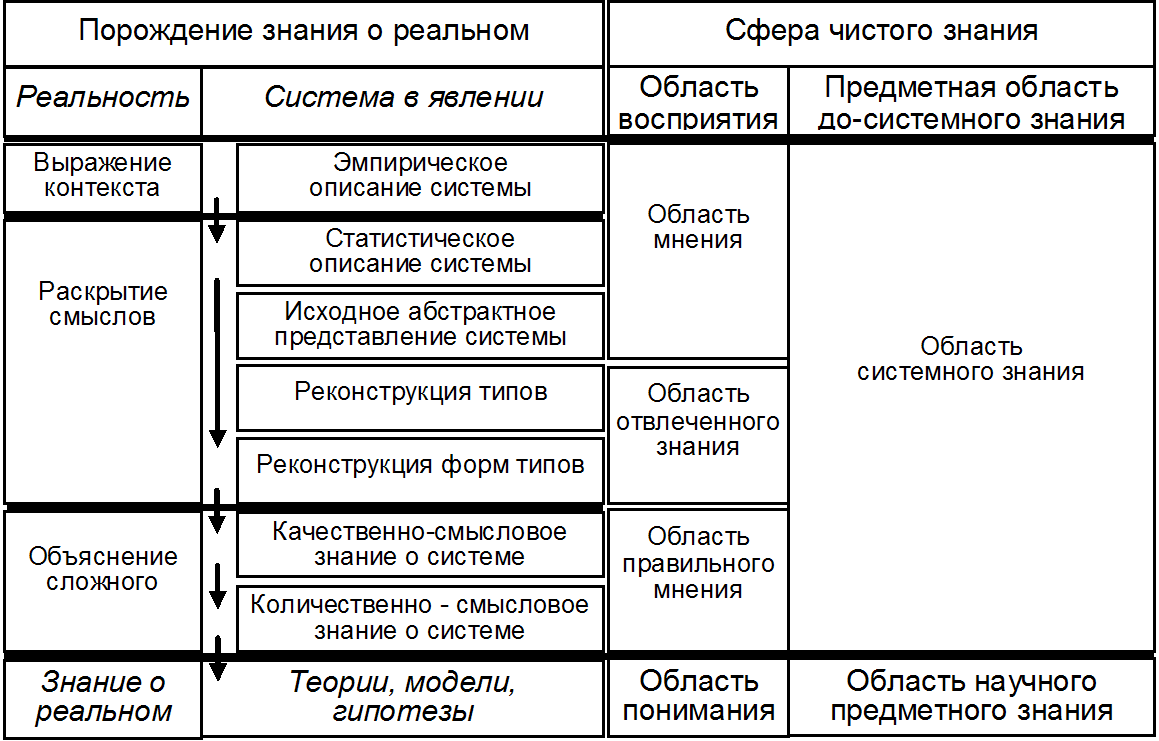

Методологическим базисом системных реконструкций служат знаковые образы сущности феномена системы. Они образуют язык, способный на качественном уровне выразить и раскрыть системные смыслы явлений реального мира. Эмпирические факты и верифицированные модели знаний о системе составляют главное содержание сферы предметного знания.

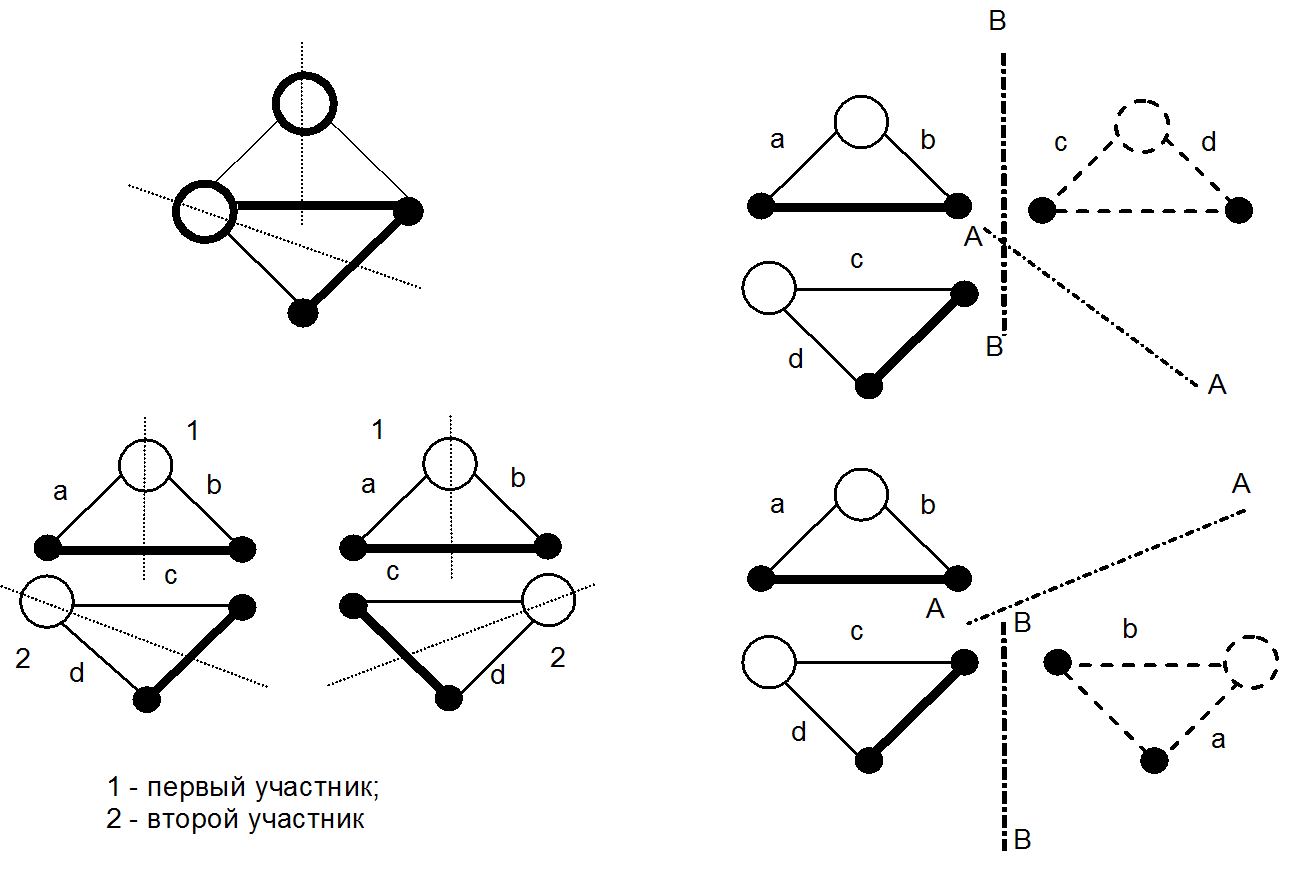

На языке общесистемных абстракций формируются представления о сущности феномена системы, охватывающие все совокупное системное знание, сконцентрированное в трех областях – области мнения, области отвлеченного знания, области правильного мнения, рис. 14.

Рис. 14. Системные реконструкции.

Чистый идеальный смысл феномена системы раскрывается в области отвлеченного знания, где сущность феномена выражается в предельно абстрактной и общей форме. Сама по себе область отвлеченного знания представляет собой универсальный макет сущности феномена системы. Он наполняется конкретной предметностью, трансформируется и усложняется в зависимости от содержания этой предметности. Переход от эмпирического факта, задающего систему в явлении, к ее представлению в универсальном макете отображается в области мнения – середине между непосредственным восприятием системы и чистым смыслом ее феномена. Переход от абстрактных представлений общесистемного знания о феномене системы к осознанию его конкретного предметного выражения воплощается в области правильного мнения – середине между чистым смыслом системы и постижением через эти смыслы фактов феноменального опыта. Такой переход обеспечивает отображение общесистемных представлений на язык предметной области.

Системные реконструкции поддерживают процесс познания, определяющий собой возникновение системных знаний, рис. 15.

Рис. 15 Схема системных реконструкций.

Метатехнология системных реконструкций и теория реконструктивного анализа рационалистичны и конструктивны. Их язык (язык феномена) образует систему вычислимых понятий - информационных объектов компьютерной технологии.

5. Прикладная системология феноменального

Системология феноменального является универсальным методом решения сложных системных проблем, возникающих в приложениях. Для ее применения системная проблема должна быть выражена в эмпирических данных. Системология феноменального дает общесистемное решение прикладной проблемы, постижение смыслов которого создает фундамент научного конкретно-предметного знания. Ее метод апробирован в крупномасштабных исследовательских проектах в области медицины и биологии, экологии, молекулярной и системной биологии, национальной безопасности, радиационной безопасности, экологической и технической безопасности, гелиогеофизики, технологической модернизации бизнеса.